WIR Gestalten Schule

Partizipation stärken – Schulentwicklung gemeinsam gestalten

Gesellschaftliches Problem

Kinder und Jugendliche aus sozioökonomisch benachteiligten Familien haben in Deutschland deutlich schlechtere Bildungschancen – dieser Befund trifft in besonderem Maße auf Schulen in sozialen Brennpunkten zu. In der Region rund um Ludwigshafen sind viele Schulen mit hohen Sozialindizes betroffen. Hier ist das Risiko für Schulversagen, Schulabbrüche oder unzureichende Ausbildungsreife besonders hoch. Die Corona-Pandemie hat diese Schieflage weiter verschärft.

Zahlreiche Schulabgänger*innen erreichen nicht das nötige Kompetenzniveau für eine erfolgreiche Ausbildung – es fehlt an Grundkompetenzen, Selbstorganisation und Motivation. Ausbildungsbetriebe beklagen zunehmend mangelnde Ausbildungsreife. Gleichzeitig leiden Schulen in herausfordernden Lagen unter strukturellen Belastungen: Lehrkräftemangel, unattraktive Arbeitsbedingungen und wenig Ressourcen prägen den Alltag.

Bestehende Lösungsansätze bleiben oft auf Einzelmaßnahmen beschränkt, sind zu wenig systemisch verankert oder enden mit Projektlaufzeiten. Die aktive Beteiligung von Schüler*innen ist meist punktuell und verbleibt auf niedrigen Stufen der Partizipation. Veränderungsprozesse versanden oft, wenn Schulen keine gezielte, langfristige Unterstützung erhalten.

Unser Lösungsansatz

Mit dem Projekt „WIR gestalten Schule“ (WGS) setzt EDUCATION Y auf eine partizipative, systemische Schulentwicklung. Schüler*innen, Lehrkräfte und Schulleitungen gestalten gemeinsam ihre Schule – in enger Begleitung durch EDUCATION Y. Der Fokus liegt auf nachhaltiger Beteiligung, der Entwicklung von konkreten Projekten vor Ort sowie der strukturellen Stärkung von Schulen.

Zentrales Element des Ansatzes ist der Aufbau aktiver WGS-Gruppen an den Schulen. Hierbei handelt es sich um partizipativ arbeitende Steuerungsgruppen bestehend aus Schüler*innen, Lehrkräften und Schulleitung. Weitere Elemente wie schulübergreifende Netzwerke, individuelle Coachings für Schulleitungen sowie Steuerungsgremien mit Partnern aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft verstärken den systemischen Charakter des Projekts. Unser Ziel ist es, Veränderung nicht nur innerhalb einzelner Schulen zu ermöglichen, sondern Rahmenbedingungen zu schaffen, die Schulentwicklung nachhaltig begünstigen.

Fokus 2024: Beteiligung auf Augenhöhe

Im Zeitraum wurden folgende zentrale Formate an den sechs Projektschulen erfolgreich umgesetzt:

WGS-Gruppen:

An allen Schulen arbeiteten gemischte Gruppen aus Schüler*innen (ca. 5–12) und Lehrkräften (5–9) an konkreten Projekten, die aus dem jeweiligen Schulkontext heraus entwickelt wurden. Die Themen waren dabei vielfältig und reichten von der Umgestaltung des Schulkiosks über die Neugestaltung von Räumen, Fluren und Pausenhöfen bis hin zur partizipativen Entwicklung eines schulischen Leitbildes. Darüber hinaus beschäftigten sich einzelne Gruppen mit der Einführung offener Lernformate, der Einführung eines Trainingsraums sowie der strukturellen und inhaltlichen Neuausrichtung des Ganztagsangebots.

Steuerungskreis:

2024 fanden drei Steuerungskreissitzungen mit Vertreter*innen des Ministeriums für Bildung, der Schulaufsicht (ADD), dem fördernden Unternehmen BASF und kommunalen Schulträgern statt. Die erste Sitzung bei der BASF bot einen Einblick in aktuelle Ausbildungswege und Herausforderungen in der Berufsvorbereitung aus Unternehmenssicht. Der Austausch verdeutlichte die Bedeutung schulischer Anschlussfähigkeit an eine sich wandelnde Arbeitswelt. Ein zweiter digitaler Termin diente dem offenen Informationsaustausch und der weiteren Abstimmung im Projektverlauf. Ein drittes, inhaltlich fokussiertes Treffen widmete sich der sozialraumorientierten Schulentwicklung. In einem Workshop mit unserem Vorstandsmitglied Prof. Dr. Matthias Forell wurden mithilfe von Kartenmaterial Sozialräume der Projektschulen analysiert. Die Überlagerung von Wohnorten, Freizeitorten, sozioökonomischen Daten und Schulwegen zeigte eindrücklich bestehende Herausforderungen und die Relevanz räumlicher Perspektiven für wirksame Schulentwicklung.

Schulleitungscoaching:

Die Coachings fanden sowohl im Team als auch in Einzelsettings statt. Sie orientierten sich an den konkreten Bedarfen der einzelnen Schulen und griffen zentrale Themen auf wie Teamentwicklung innerhalb der Schulleitung, datenbasierte Schulentwicklung sowie Führungsverantwortung im Wandel. Grundlage vieler Gespräche bildeten die Ergebnisse der Baseline-Befragung, die als strukturierter Einstieg genutzt wurden, um über Stärken, Spannungsfelder und Entwicklungsbedarfe in der Schule ins Gespräch zu kommen.

Netzwerktreffen:

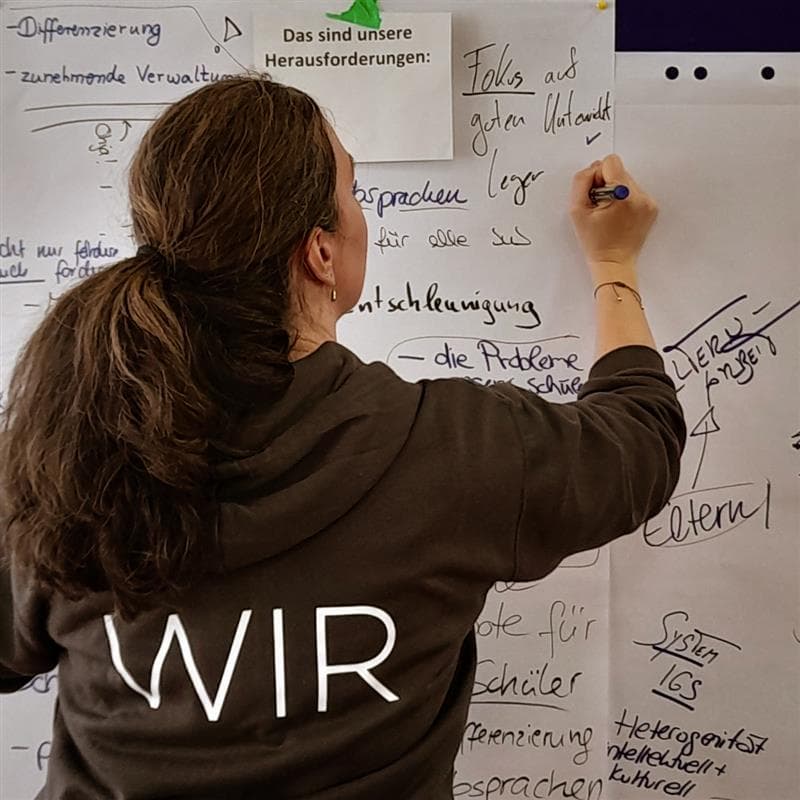

Das erste große schulübergreifende Netzwerktreffen versammelte rund 70 Beteiligte im Barcamp-Format – Themen waren u. a. Elternarbeit, Ganztag, offene Lernformate, Umgang mit Handys an Schulen und Steigerung von Motivation.

Direkte Beteiligung:

- ca. 55 Schüler*innen, 290 Lehrkräfte, 33 Schulleitungen direkt beteiligt

- ca. 2.894 Schüler*innen indirekt erreicht

Die Projektschulen auf einen Blick

Die sechs beteiligten Schulen bilden eine vielseitige und engagierte Gruppe, die den systemischen Ansatz von „WIR gestalten Schule“ aktiv mitträgt:

- Pfrimmtal Realschule plus (Worms)

- Friedrich-Ebert-Realschule plus (Frankenthal)

- IGS Nelly Sachs (Worms)

- Ernst-Reuter-Realschule plus (Ludwigshafen)

- Realschule plus Bobenheim-Roxheim

- Otto-Hahn-Grund- und Realschule plus (Westhofen)

Ausblick 2025

Im kommenden Jahr soll „WIR gestalten Schule“ weiter in der Region verankert werden. Geplant sind u. a. ein zweites großes Netzwerktreffen, die Verstetigung der Prozesse an den ersten vier Projektschulen sowie eine enge Begleitung der beiden neu hinzukommenden Schulen. Ziel bleibt es, Schule als gestaltbaren Ort zu stärken – im Alltag, in der Region und im System.

Einblicke in die Wirkungsanalyse Wir gestalten Schule

‘WGS – Wir gestalten Schule’ ist ein auf drei Jahre angelegtes Projekt, das einen ganzheitlichen Schulentwicklungsprozess anstößt und begleitet, um Schule zu einem Lernort zu machen, an dem sich Schülerinnen und Pädagoginnen wohlfühlen und an dem sie ihre Potenziale entfalten können.

Um den ganzheitlichen Prozess, an dem viele Menschen in unterschiedlichen Rollen mitwirken und verschiedene Maßnahmen und Formate an den Schulen umgesetzt werden, im Blick zu behalten, nutzen wir verschiedene Methoden wie Feedbackgespräche oder Fragebögen für verschiedene Zielgruppen.

Das Kernstück der Wirkungsanalyse bildet die Kollegiumsbefragung, die an den sechs teilnehmenden Schulen zu mehreren Zeitpunkten durchgeführt wird. In einem Bogen fragen wir verschiedene Aspekte ab, die für das Wohlbefinden an Schule, kollegiale Zusammenarbeit und Partizipation und Potenzialentfaltungen von Kindern und Jugendlichen wesentlich sind.

Die Ergebnisse der Befragung dienen dem WGS-Team zur Analyse der Veränderungen und Wirkungen im Laufe des Prozesses. Sie dienen aber auch als Bedarfsanalyse und Arbeitsdokument im Schulentwicklungsprozess selbst. Jeder Schule werden ihre Ergebnisse zugänglich gemacht und sie kann auf ihrer Basis Herausforderungen und Bedarfe erkennen und eine individuelle Strategie entwickeln.

An den folgenden exemplarischen Ergebnissen der Baseline-Befragung, an der die sechs Schulen jeweils zum Start ihres Einstiegs in das Projekt teilgenommen haben, sieht man, wie die Ergebnisse gut als Grundlage für eine Strategieentwicklung dienen können.

An der Befragung haben 223 Mitglieder der Kollegien der sechs WGS-Schulen teilgenommen.

Die Frage nach den Herausforderungen zeigt, wo Bedarfe und Entwicklungspotenziale für die Schulen liegen. Deutlich wird, dass zeitliche Mittel und Arbeitsbedingungen eine Hürde für die Schulen darstellen. Die fehlenden zeitlichen Ressourcen und die hohe Belastung durch Bürokratie erfordern Ressourcen, die in der Bewältigung der pädagogischen Herausforderungen benötigt würden. Deutlich wird aus diesen Ergebnissen auch, dass das Thema ‚Superdiversität‘ die Realität im Schulalltag prägt: Die große Diversität in Herkunft und Hintergrund der Schüler*innen wird als Herausforderung wahrgenommen. Der produktive Umgang mit ihr würde Ressourcen und bedarfsgerechte Formate erfordern. Dass auch Elternarbeit als Herausforderung wahrgenommen wird – und nicht als Bildungspartnerschaft oder zusätzliche Ressource – hängt ggf. auch mit der großen Diversität zusammen.

Dass die Aktivierung und Partizipation von Schüler*innen ein wichtiges Ziel ist, ist in den Kollegien weitgehend Konsens. Dass dies aber noch öfter und mit größerer Verantwortungsübergabe in der Praxis mit Leben gefüllt werden kann, zeigen diese Ergebnisse.

Um einen komplexen Schulentwicklungsprozess wirkungsorientiert und nachhaltig zu verfolgen, ist es eine wichtige Gelingensbedingung, dass es eine gemeinsame Strategie sowie geteilte Orientierungspunkte und Ziele gibt. Darüber hinaus ist es wichtig, die Positionen der anderen zu kennen und transparent zu kommunizieren. Die Ergebnisse zeigen, dass es an den Schulen lohnt, sich über Wege der Stärkung dieser Aspekte Gedanken zu machen – damit sich die Schulkultur ganzheitlich in Richtung gesteigerte Potenzialentfaltung und Partizipation entwickeln kann.